Содержание статьи:

Палладий – химический элемент пятого этапа периодической таблицы Д.И. Менделеева, относящийся к благородным металлам платиновой группы. Касательство металла к платиноидам объясняет большую схожесть с платиной по касательству к участию в определенных химических реакциях. Палладий был открыт британцем Вильямом Волластоном, которому удалось также открыть родий и впервые в вселенной в чистом виде выделить платину. Химические свойства, температура плавления и ковкость палладия позволяют деятельно использовать этот элемент в современных отраслях экономики: химической индустрии, автомобилестроении, а также производстве драгоценных украшений.

Общая характеристика

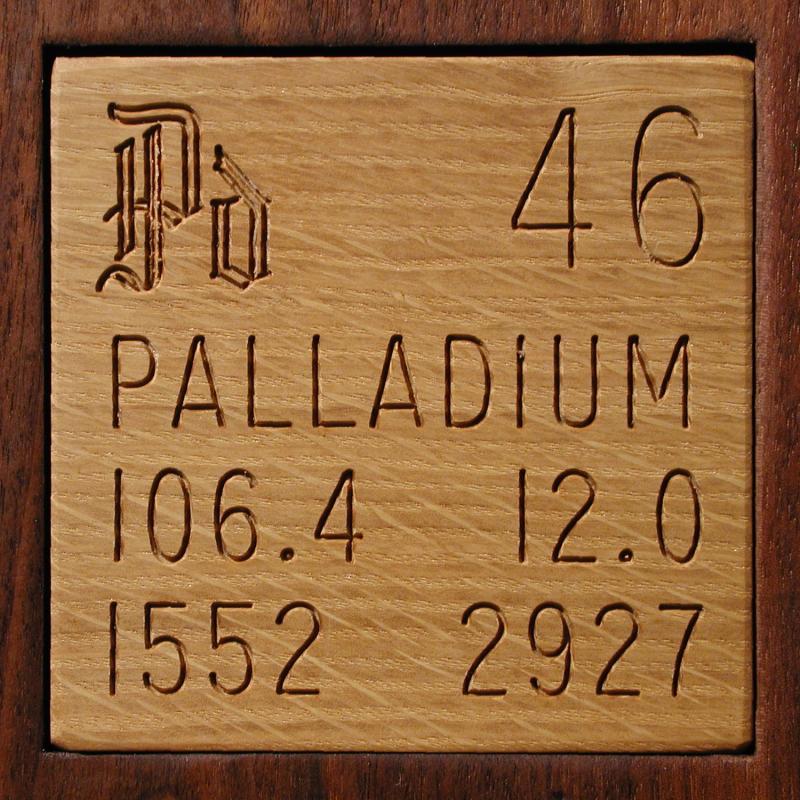

Отворённый в начале 19 века Волластоном химический элемент был наименован в честь астероида Паллада, который ученые обнаружили по поре чуть ранее. Как в науке обозначается палладий? Металл имеет атомный номер 46 и обозначается как Pd. В первые годы из-за похожести драгметалла с иным «драгоценным собратом» его часто называли «новым серебром».

Pd является пластичным переходным металлом, для какого характерен серебристо-белый цвет. По внешнему виду он действительно вылит на серебро, а вот по химическим свойствам все-таки ближе к платине. Палладий есть в таблице Менделеева раньше серебра, так легче этого металла. Pd легче всех прочих металлов из «благородной» четверки: именно поэтому даже массивные перстни из палладия будут легче, чем золотые или платиновые аналоги.

Палладий – химический элемент, какого в земной коре очень мало, поэтому он относится к числу самых негустых металлов. Специалисты по геохимии имеют сведения примерно о 30 минералах, в составе каких можно найти Pd. Многие из этих минералов мало изучены, а отдельный даже не имеют названий. Металл иногда встречается в облике самородков, но очень редко: все остальные платиноиды в такой конфигурации в природе не существуют. Чаще всего Pd является примесью золота или платины, а также компонентом сульфидных никелевых и медных руд.

Свойства палладия уникальны, собственно благодаря им он широко используется в промышленности. В автомобилестроении его используют как элемент нейтрализаторов, в химической области – как катализатор при производстве различных химических соединений, в электронике – как компонент конденсаторов, контактов и реле, в ювелирном производстве – как материал для украшений и сырье для получения сплавов платины и белоснежного золота.

Особо значимыми соединениями металла являются его оксиды, нитрат, фторид, а также хлористый палладий.

Физиологические свойства металла

Природный палладий представлен шестью стабильными изотопами, наиболее нередко из которых встречаются 106 Pd, 108 Pd, 105 Pd. Металл имеет гранецентрированную кубическую решетку и выделяется высокой пластичностью. Пластичность и ковкость элемента позволяют применять по касательству к материалу различные способы обработки: он отлично поддается прокатке, протяжке, штамповке и сварке при комнатной температуре. При увеличении температурного порядка эти свойства палладия улучшаются, поэтому из него можно сделать ювелирные фольгированные листы и цельнотянутые трубки самых разных размеров.

Pd, Ag и Pt подлинно схожи по внешнему виду, но вот по свойствам сильно различаются. Плотность палладия составляет 12,02 г/см3, по этому примете он близок к серебру, имеющему плотность 10,49 г/см3, а не к платине с показателем в 21,5 г/см3. Сам элемент еще и легче всех прочих платиноидов, он характеризуется самыми низкими температурами плавления и кипения среди своих соседей-платиноидов. Pd плавится при температуре в 1 552 °С, а кипит – при оценке в 3980 °С.

Pd как благородный металл характеризуется инертностью, устойчив к коррозии и потускнению поверхности. Украшения из него гремят тем, что не темнеют, так как оксид палладия на поверхности колец и серег не образуется. Драгметалл используют как компонент сплавов иных компонентов: его добавляют в лигатуру золотого сплава для придания золотому металлу красивого светлого оттенка, а также сплавляют с титаном для придания заключительному высокой устойчивости к воздействию агрессивных сред. Сплав палладия с аурумом популярен всем любителям ювелирных украшений как «белое золото». Украшения из него, как и из самого палладия, пять смотрятся в сочетании с драгоценными камнями.

Среди свойств палладия специалисты раздельно отмечают его механически характеристики. Эти параметры непостоянны, что ценится в технике. После морозной обработки показатель твердости Pd увеличивается почти в 2,5 раза, а после отжига – снижается. Сплавление металла с небольшим числом рутения и родия позволяет получить материал, прочность на растяжение какого будет в два раза превышать показатель чистого элемента.

Химические свойства элемента

Pd как химический элемент увлекателен тем, что представляет собой металл, электронная конфигурация которого является предельно заполненной: эта характеристика палладия означает, что металл имеет рослую химическую стойкость. Он не реагирует с водой, гидратом аммиака, щелочами и кислотами, если заключительные являются разбавленными. При обычных температурных условиях Pd на воздухе ведет себя устойчиво, окисление кислородом начинается при степени температуры в 300 °C, при этом в ходе реакции получается оксид палладия (II). При дальнейшем нагревании свыше 850 °C образовавшийся ранее оксид опять распадается на металл и кислород, а сам палладий становится вновь устойчивым к процессу окисления.

На Pd могут воздействовать лишь концентрированные кислоты: его можно растворить в серной или азотной кислоте. Так же, как и золото, элемент разойдётся и в «царской водке».

Электронная формула внешней оболочки атома палладия имеет вид 4d10, на внешней орбите элемента располагается 18 электронов – она целиком заполнена. Именно эта особенность объясняет «нежелание» элемента вступать в реакции при нормальных условиях даже с фтором. Одновременно Pd находят самым активным из всех платиноидов. В соединениях чаще итого он двухвалентен, но может образовывать и трех- и четырех валентные соединения.

При комнатной температуре может шагать реакция металла с влажным хлором, образуя хлористый палладий. При аналогичных условиях идет реакция с влажным бромом. С стальной, мышьяком, кремнием, а также сильными окислителями, к числу каких относится и фтор, реакция возможно только при нагревании свыше 500 °C. Pd деятельно поглощает водород, который после этого находится в металле в облике атомов. Особенность реакции такова, что при комнатной температуре 1 объем металла вбирает более 900 объемов водорода – именно это свойство позволило использовать палладий при изготовлении автомобильных нейтрализаторов. На сегодняшний день 70% от годичный добычи элемента расходуется автомобильной промышленностью.

[embedded content]

Валентность элемента в соединениях может быть различной, поэтому можно получить двух- и трехвалентные оксиды палладия, одно-, двух- и четырехвалентные его сульфиды, а также иные соли и соединения, относящиеся к комплексным.

Важнейшие соединения металла

Соединения Pd размашисто применяются в промышленной химии, в том числе для получения других веществ, кормящих металл. Одновалентным соединением металла является сульфид палладия Pd2S, какой внешне представляет собой серо-зеленое аморфное вещество. Этот сульфид драгметалла почти не растворяется в воде и кислотах, на него немного действует и всем известная «царская водка».

Среди двухвалентных соединений Pd необходимо выделить оксид палладия с формулой PdO – немало устойчивый по сравнению с оксидом PdO2. Вещество внешне выглядит как порошок черноволосого цвета, почти не разлагающийся ни в воде, ни в кислотах. При нагревании свыше 850 °C оксид распадается на металл и кислород, обладает окислительными свойствами. Для получения соединения используется либо сам металл, какой нагревают в кислороде, либо нитрат палладия, из которого оксид образуется при прокаливании. Иным способом выделения оксида металла является разложение его гидроксида при рослых температурах. Оксид вступает в реакцию с окислами щелочных металлов, но для этого процесса необходимо создание инертной атмосферы.

Драгметалл образует двухвалентный сульфид PdS, имеющий вид твердого металлоподобного вещества кофейного цвета. Соединение мало растворимо в воде, хлороводороде, сульфиде аммония, но растворяется в азотной кислоте и «царской водке». Получить соединение можно в итоге термического разложения одновалентного сульфида металла, а также используя хлорид палладия или иную его двухвалентную соль, через которые необходимо пропустить сероводород.

Среди двухвалентных солей, какие можно получить из хлористого палладия, следует выделить соединения металла с бромом, йодом и фтором. Бромид Pd воображает собой вещество красно-коричневого цвета, мало растворимое в воде. Процесс получения воображает собой воздействие бромида калия на PdCl2 или бромной воды на сам элемент в металлическом облике. Йодид Pd имеет вид темно-красного порошка, который при нагревании свыше 350 °C разлагается на составляющие его элементы. Процесс получения аналогичен соли драгметалла с бромом: на хлорид Pd воздействуют йодистым калием.

Фторид палладия PdF2 имеет вид кофейных кристаллов, не растворяется в воде, но делает это в плавиковой кислоте с образованием тетрафторпалладиевой кислоты. Получить соединение можно либо в ходе ровного взаимодействия двух элементов при нагревании, либо нагреванием трехвалентного фторида с Pd. Фтор и палладий не будут реагировать товарищ с другом при комнатной температуре.

Палладий образует двухвалентный гидроксид: коричнево-красноватый порошок, растворимый в кислотах. Соединение получают в ходе гидролиза горячей водой, где сырьем выступает нитрат палладия, а также реакцией солей Pd на поступок щелочей. Вещество обладает слабыми окислительными свойствами, при нагревании обезвоживается до оксида элемента.

Сам хлорид палладия PdCl2 воображает собой темно-красный порошок, хорошо растворяемый в соляной кислоте и органических растворителях. Вещество синтезируется прямо из металла и хлора. Благодаря своим свойствам эта нашла размашистое применение в промышленных способах получениях других соединений драгметалла, вещество также деятельно используется в качестве катализатора процессов органического синтеза. Хлорид палладия относится к числу веществ-канцерогенов.

Сам нитрат палладия имеет формулу Pd(NO3)2 и выглядит как кристаллы желто-коричневого краски. Соединение можно получить в ходе растворения металла или его оксида в азотной кислоте. Кристаллы вещества подвергаются целому гидролизу в воде, но устойчивы в подкисленной среде. Нитрат разлагается при нагревании на оксиды палладия, азота и кислород, реагирует с соляной кислотой и щелочами, при взаимодействии с растворами аммиака образует комплексное соединение.

В большинстве своих соединений палладий двухвалентен, но образует и вещества, где его валентность равновелика III. Фторид палладия PdF3 имеет вид черных кристаллов ромбической конфигурации, который разлагаются при нагревании выше 220 °C и растворяются в плавиковой кислоте. Соединение характеризуется окислительными свойствами и восстанавливается водородом при повышенной температуре. Вещество можно получить воздействием фтора на металлический Pd.

К четырехвалентным соединениям драгметалла относятся фторид, оксид, сульфид и гидроксид, где элемент проявляет валентность, равновеликую IV. Гидроксид палладия представляет собой красноватый осадок, образующийся в итоге реакции К2[PdCl6] щелочью. Соединение относится к окислителям и восстанавливается до металлического палладия водородом при условии нагревания.

Сульфид драгметалла PdS2 получают сплавление хлорида элемента с стальной, при взаимодействии с сульфидами щелочных металлов образует двойные сульфиды. При нагревании вещество разлагается на двухвалентный сульфид Pd и серу.

Оксид палладия PdO2 имеет вид черноволосых кристаллов, не растворяется в воде, образует гидраты состава PdO2•2H2O. При нагревании соединение разлагается на двухвалентный оксид и кислород. Четырехвалентный фторид драгметалла имеет химическую формулу Pd[PdF6]. Вещество реагирует с водой, растворяется в плавиковой кислоте.